月鉾の名の由縁は鉾頭に金の三日月を付けている事であり、その三日月は直径が40センチもあるそうです。月鉾の三日月は元亀4年(1573)の刻銘がある古いものも所有していますが、現在は比較的新しい三日月を鉾頭に付けています。

古くは月鉾には生稚児が乗っていましたが、今に見られる月鉾には身長が約130センチの「於菟麿(おとまろ)」と名付けられた稚児人形が乗っています。この稚児人形は明治年代に作られたものです。

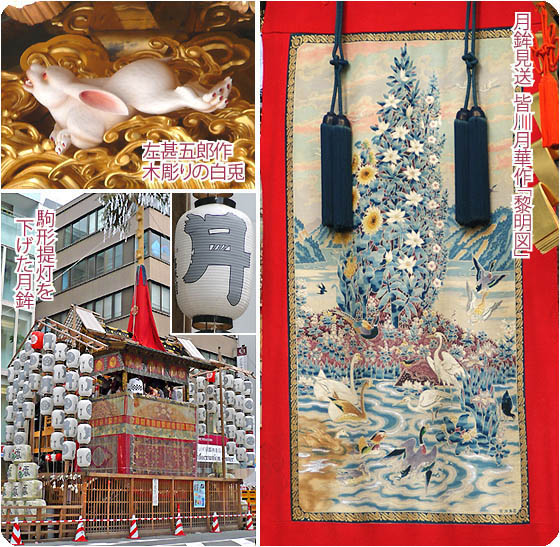

懸装品は美しい豪華なもので飾られています。天保6年(1835)に応震(おうしん、丸山応挙の孫)が描いた下絵による刺繍の双鸞霊獣図(そうらんれいじゅうず)の上水引(うわみずひき)、空に鳥が舞う図案で皆川月華の山形に花木を配した下水引(したみずひき)を掛けています。胴懸はラホール絨毯で前懸と後懸はインド絨毯などを掛けています。月鉾の見送はこの頁の下右の写真で皆川月華作の「黎明図」です。

立葵などの花が中央にまとめられ、その両側と下に鷺や白鳥などの鳥が描かれた染織繍で現代的な雰囲気が感じられます。

月鉾の前と後の大屋根の破風蟇股(はふかえるまた)に白い兎が見られます。この兎の彫刻は左甚五郎の作と伝えられます。

月鉾の鉾町

京都市下京区四条通室町西入る月鉾町