鶏鉾の名前は中国の史話より取材したもので、中国五帝の一人の堯(ぎょう)の時代に天下がおだやかに治まり、訴訟用の太鼓の諫鼓(かんこ)を使う機会がなくなって太鼓に苔が生えて鶏が宿ったといわれる故事に由来します。堯は中国古代の伝説上の帝王で年代などの確かな記録はないようです。

鶏鉾の鉾頭の三角は竹で組まれた二枚の三角形を紺色の苧束(おたば)で結ばれています。その中央にに金鍍金を施した円い形の銅板が挟まれています。鶏の卵が諫鼓の中にある姿を表現しているとも言われていますが定かではないようです。

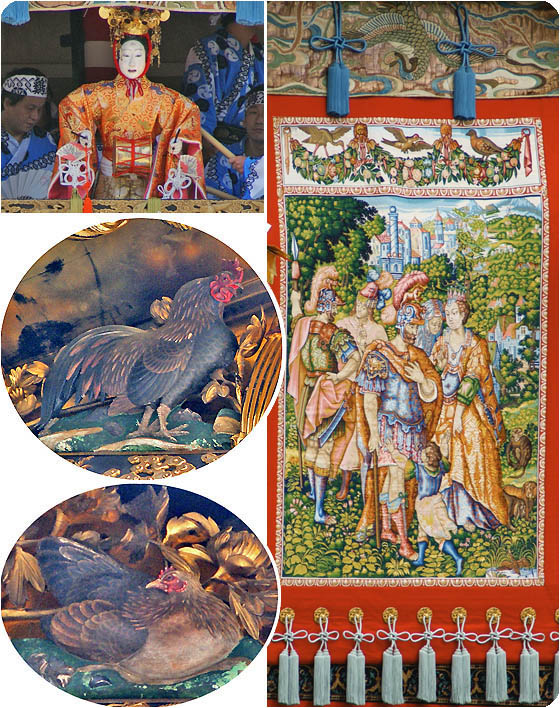

口を少し開け歯を見せている鶏鉾の稚児人形は文久3年(1863)に作られました。稚児人形の頭に載せている天冠には雄鶏が中心に据えられています。

鶏鉾の懸装品も豪華なもので、見送が国の重要文化財に指定されています。16世紀頃にベルギーで製作された飾毛綴織(かざりけつづれおり:タペストリー)で、画材は叙事詩イーリアスより「トロイの王子と妻子の別れ」を描いたものです。何時どのような状態で輸入されたなどの詳細はわかっていないようです。鶏鉾の巡行で見られるは見送は重要文化財を忠実に復元新調されたもので、元の見送は大切に保存されています。

鶏鉾の大屋根の破風には二羽の鶏が見られます。雄鳥、雌鳥ともに細密に彫られた彫刻で江戸時代の絵師の岸駒(がんく)の下絵によるものと説明されています。

鶏鉾の屋根の下に見られる天水引は前には藍色の2頭の麒麟、後には鳳凰が細密に刺繍されています。下水引は「唐宮廷人物図」が金地に綴織された豪華なもので、二番水引の緋羅紗地には50匹余の蝶が刺繍で描かれています。

鶏鉾の鉾町

京都市下京区室町通四条下る鶏鉾町